子どもたちは、公園を走り回ったり、スイミングやサッカースクールに通ったり、体操教室に通ったり、

保育園や幼稚園、小学校で体育を受けたりと、さまざまな場面で運動をしています。

そんな子どもたちの中でも、走るのが速い子どもがいたり、走っているときに転んでしまう子どもがいたりと、

運動能力には差が見られます。

ではなぜ、子どもの運動能力に差が出てくるのでしょか?

運動能力が低い子どもは、どうしたら運動能力を高めることができるのでしょうか?

今回は、子どもの運動能力を伸ばすにはどうしたらいいのか?

ということをお伝えしていきたいと思います。

目次

ヒトの運動能力とは?

運動能力を高める方法をお伝えする前に、そもそも『運動能力』とはなんでしょうか?

運動やスポーツはもとより、広く日常生活を営むためにも必要な身体の基本的な活動能力。

しばしば「体力」と混同または並列して使用されることばであるが、体力という場合は筋力、持久力、柔軟性、敏捷性など、それらを発揮する際のスキル(技術)をできるだけ排除した形でとらえた生体の機能を意味し、

運動能力という場合は、走、跳、投といった、体力に運動やスポーツに必要な基本的なスキルを加味した能力を意味する。

コトバンクより引用

とあります。

つまり、「体力」といわれるものは、筋力、持久力、柔軟性、敏捷性など小学校のスポーツテストの項目になっている数値を測れるもののことであり、

「運動能力」は、それらの「体力」を活かす能力のことで、サッカーをする、野球をするなど、数値を測りづらいもののことだとも言えると思います。

私たちが運動能力が高いと思う人は、走るのが速かったり、どんなスポーツをしてもどれもそれなりにこなすことができたり、

といった姿を連想するのではないでしょうか?

では、ここからは、この運動能力について紐解いていきたいと思います。

運動能力の発達

先ほども述べたように、運動能力は、筋力や持久力、柔軟性などを活かしてスポーツなどの活動をすることだとお伝えしました。

ということは、

筋力がない、持久力がない、柔軟性がないという状態だと、運動能力も高くはなりません。

つまり、運動能力には、発達の順序があるということです。

運動能力の発達はどのようにしてなされていくのでしょうか?

答えのヒントは「木」にあります。

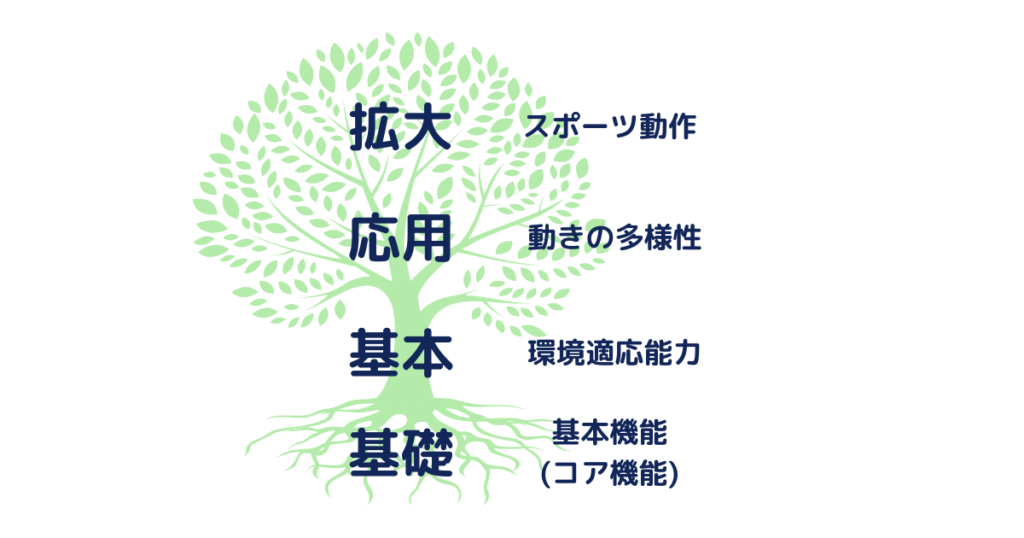

運動能力の発達は「木」に例えられる

ヒトの運動能力の発達は、「木」に例えられます。

大きく葉を広げる木はどんな木でしょうか?

根っこが地面深くまで広く張り巡らされて、幹が太くたくましく、枝がたくさん広がり、そこにたくさんの鮮やかな緑の葉をつけているのが想像できるかと思います。

逆に、根っこがやせ細っていると、幹は細くか弱くなり、枝も少ししか広がらず、結果的に葉が少ししかつきません。

また、根っこを育てる土壌が栄養不足な土壌の場合と、栄養豊富な土壌の場合とでも、木の発達は大きく差が出ます。

土壌の環境が良ければ良いほど、木は大きく育つことができます。

ヒトの運動能力の発達はこれと同じことが言えます。

ヒトの運動能力の発達

- 根っこ=運動能力の土台、基本(コア)機能

- 幹=基本機能を活かして動く力(前述の「体力」もここに属する)、環境適応能力(のぼる、わたる、ぶらさがる、くぐるなど、周囲の環境に合わせて身体を動かしていく能力)

- 枝=根っこと幹で育んだ能力を複合的に発揮する力、動きの多様性

- 葉=ルールのあるスポーツをする能力、スポーツ動作

- 土壌=ヒトが生活する周囲の環境

と例えると、

運動能力が高い人は、

身体の基本機能(コア)がしっかりしており、だから筋力などもしっかりついており、それらの根幹の能力を複合的に発揮して様々な動きを再現することができ、結果的にどんなスポーツもそつなくなすことができます。

また、その人は、普段から歩くことが多い、運動習慣がある、というように日頃から運動をする場面が多い環境で生活していることが多いです。

逆に運動能力が低い人は、

身体の基本機能(コア)が弱く、少し歩くだけでも疲れてしまうような体力しか備えておらず、根幹が弱いからつまずくことが多かったり、スポーツをしてもどれもうまくできない、となってしまいます。

そういった人は、日頃から運動習慣がなく、日常生活において動くことがほとんどない環境で生活をしていることが多いです。

しっかりした身体の根っこがあれば、上手に身体を動かせるようになり(幹)、多様な枝葉が育ち、いろんなスポーツができるようになるということです。

根っこ=基本機能(コア)とは

つまり運動能力を発達させ、能力を伸ばすためには、身体の根っこ(基本機能)をしっかりとつくることが大切ということです。

これは、子どもに限った話ではなく、大人も含め、ヒト全てに言えることです。

では、具体的に根っことはなんのことでしょう?コアとは何?

ということを紐解いていきます。

ヒトがヒトたる所以は、しっかりと安定して直立二足歩行ができることだと言えます。

そのためには、身体のコアが安定している必要があります。

簡単に言えば、身体の根っこ(コア)とは、いわゆる『体幹』といわれるものと似た意味合いを持ちます。

近年、体幹トレーニングなどが多く聞かれるようになってきたかと思います。

そのため、なんとなく体幹をイメージできる方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、そのイメージは漠然としていたり、定義が曖昧だったりするかと思うので、ここではしっかりと定義したいと思います。

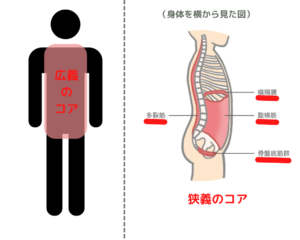

上図の左側が広い意味でのコア、右側が狭い意味でのコアを表しています。

- 広義のコア:体幹部を構成する全ての骨、筋肉のこと。手足頭を除いた全ての部分。

- 狭義のコア:体幹の核を形成する部分で、体幹の深部の重要な部分。インナーマッスルといわれる4つの筋肉(腹横筋、横隔膜、多裂筋、骨盤底筋)で構成される。

これがコア(=根っこ)といわれるものです。

根っこを育てるには?

では、この根っこを育てるためには、どうしたらいいでしょうか?

『根っこ=コア≒体幹』

というお話をしてきました。

そうすると、いわゆる「体幹トレーニング」といわれるものをすればいいのでは?

と思われる方もいるかもしれません。

もちろんそれも間違いではありません。ただ、それは大人の場合です。

子どもに、Youtubeなどで検索できる体幹トレーニングをさせるのは良くないです。

そもそも子どもがトレーニングを真面目に大人しくできるでしょうか?

それに、幼少期に筋トレをすることは身体の発達を阻害する恐れがあるのでよろしくないです。

では、どうすれば良いのか?

その答えは、赤ちゃんの発育発達過程の動きです。

赤ちゃんの発育発達とは

皆さんの中には、ハンマー投げの室伏選手が赤ちゃんトレーニングをしている、なんていう話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

プロアスリートがトレーニングとして取り入れるくらいに、赤ちゃんの発育発達の動きは重要ということです。

赤ちゃんは生まれてから立って歩くまでの約1年間の間に様々な動きを経験していきます。

仰向けで大きな声で泣き、首が据わり、うつ伏せができるようになり、寝返りができるようになり、

ずり這いで移動し、四つ這いができるようになり、一人で座れるようになり、時には高這いもして、

つかまり立ちをし、一人で立てるようになり、伝い歩きもして、最終的に一人で歩けるようになります。

この赤ちゃんが生まれてから立って歩けるようになるまでの過程で、

赤ちゃんは「重力」のある環境下で生きていくための身体機能を発達させていると言えます。

これらの動作を行うことで、直立二足歩行をするために欠かせない「コア」機能を獲得していくのです。

赤ちゃんの発育発達は「再学習」できる

このように赤ちゃんの発育発達過程の動きは、ヒトのコアを育むのに必須な動きと言えます。

では、赤ちゃんの時期を過ぎてしまった子どもや大人はもう手遅れなのかというと、そうではありません。

子どもも大人も、赤ちゃんの発育発達の動きを取り入れることで、これらの動きで獲得できる機能を「再学習」することができるのです。

つまり、子どもの身体の根っこを育むためには、

赤ちゃんが生まれてから歩くまでの間の動きを、たくさん取り入れることが重要です。

これらの動きを再学習させてあげることで、根っこがしっかりと安定し、その上の幹・枝・葉が大きく育ち、運動能力を高めることができるのです。

ただ、子どもたちにとっては、ハイハイをしているだけでは面白くないかもしれません。

だから、これらの動きを遊びに変換してみてあげてください。

ハイハイの動きをネコのような動物に例えて真似っこ遊びをしたりと、やり方は様々です。

子どもたちは楽しいことが大好きです。

楽しい遊びの中に取り入れることで、根っこを育んでいきましょう。

まとめ

子どもの運動能力を伸ばすにはどうしたらいいか、ご理解いただけましたでしょうか?

根っこを育むには赤ちゃんの発育発達の動きが大切です。

今回は、そのことを中心にお伝えしてきましたが、次回以降、身体の幹を育てること、環境適応能力とは?といったこともお伝えしていきたいなと思っています。

また、今回お伝えした赤ちゃんの発育発達のお話は、日本コアコンディショニング協会の考え方が深く影響しています。

この協会で私はたくさんの学びを得てきました。興味がある方はぜひご覧ください。

Haporikiの各クラスでは、ここでお伝えした根っこを育む活動をたくさん取り入れた活動を行っています。

社会性を育むだけでなく、身体の機能を高めることもできる当クラス。

当クラスの体験も受け付けておりますので、よければこちらもご覧ください。

最後までご覧いただきありがとうございました!